Corruption à l’export : la France épinglée par Transparency International

© istock

La dernière édition du rapport Exporting corruption de Transparency International, constate un déclin significatif et continu de la lutte des plus grandes économies mondiales contre la corruption exercée par leurs entreprises à l’étranger. La France ne fait pas exception et pêche pas manque de moyens, selon l’ONG.

Bien, mais peut mieux faire. C’est en substance la conclusion de Transparency International sur les efforts de la France contre la corruption de ses entreprises sur les marchés étrangers entre 2018 et 2021.

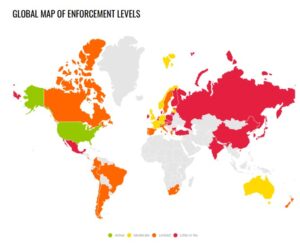

En la matière, l’Hexagone se maintient dans la catégorie « mise en œuvre modérée » aux côtés de l’Allemagne, de la Norvège, du Royaume-Uni, de l’Australie, de la Lettonie et d’Israël, parmi les quatre que compte le classement de l’ONG (« mise en œuvre active », « mise en œuvre limitée » et « mise en œuvre inexistante »).

Réalisée tous les deux ans, cette étude passe au crible la lutte contre la corruption de leurs multinationales à l’étranger des 47 plus grands exportateurs mondiaux, dont 43 sont signataires de la Convention de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales. Vingt-cinq ans après l’adoption de ce texte, la plupart des pays signataires sont encore loin de respecter leurs obligations, s’inquiète Transparency International.

Faiblesse du cadre juridique et manque de moyens

Dans le cas de la France, l’ONG rappelle qu’elle n’accorde pas de statut indépendant aux procureurs, à l’instar de 15 autres États membres du Conseil de l’Europe. En décembre 2021, le groupe de travail de l’OCDE sur la corruption recommandait à la France de « compléter dès que possible les réformes nécessaires […] afin de donner au parquet les garanties statutaires lui permettant d’exercer ses missions avec toute l’indépendance nécessaire au bon fonctionnement de la justice et de protéger les procureurs de toute influence du pouvoir politique, notamment en ce qui concerne la lutte contre corruption ».

Cette même instance s’est dite très préoccupée par le manque de moyens et des ressources à la disposition des enquêteurs, des procureurs et des juges, une situation pointée du doigt par le Conseil supérieur de la magistrature dans une tribune publiée dans le Monde en novembre 2021. Dans cette lettre ouverte signée par 3000 magistrats, la profession s’alarmait du manque de ressources humaines et de charges excessives de travail.

En outre, une convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a bien été introduite dans le droit français en 2016. Transparency International estime qu’elle a certes permis d’augmenter les poursuites pour corruption, le nombre d’amendes et la restitution de bénéfices, mais l’ONG regrette que les débats et les discussions qui l’entourent soit soumis au secret et donc à une certaine opacité.

Un manque de transparence généralisé

« Malgré le recours croissant à des outils répressifs transactionnels tels que la convention judiciaire d’intérêt public, la France stagne parce qu’elle ne se dote pas des moyens d’une politique publique ambitieuse pour lutter contre la corruption », estime Transparency International.

Au niveau européen, la situation n’est guère plus reluisante. En deux ans, l’Espagne, l’Italie, le Portugal et la Suède sont passés de la catégorie « mise en œuvre modérée » à « mise en œuvre limitée », tandis que la majorité des États membres de l’Union européenne demeurent classés dans la catégorie « mise en œuvre inexistante » (dont la Belgique, le Danemark, la Finlande et le Luxembourg).

Même les champions de la lutte contre la corruption internationale que sont la Suisse et les États-Unis, deux seuls pays de la catégorie «mise en œuvre active », pêchent par manque de transparence. Selon le Financial Secrecy Index de l’organisation de défense Tax Justice Network, qui classe les pays selon des indicateurs de secret financier, ces deux pays sont responsables à eux seuls de 10 % de l’opacité financière mondiale. « En cela, les États-Unis et la Suisse facilitent le blanchiment de capitaux, y compris le produit de la corruption, et sont un rouage essentiel du blanchiment de capitaux au niveau mondial », conclut Transparency International.

Sophie Creusillet

Pour consulter le rapport de Transparency International (en anglais), cliquez ci-après !